1905

La Mer de Debussy : impressionnisme, symbolisme, japonisme ?

Sylveline Bourion

Debussy était-il impressionniste, symboliste, japoniste, ou… ? L’esthétique et la réception des « trois esquisses symphoniques » qui composent La Mer offrent l’occasion de définir ces étiquettes, les situer historiquement et mettre à la preuve leur potentiel herméneutique.

Was Debussy impressionist, symbolist, japanist, or...? The aesthetics and reception of the “three symphonic sketches” that constitute La Mer provide an opportunity to define these labels, to situate them historically, and to test their hermeneutic potential.

Pourquoi voyagez-vous si souvent ? Les carrosses de voiture vous emmènent bien lentement où votre rêve vous conduirait si vite. Pour être au bord de la mer, vous n’avez qu’à fermer les yeux. (Marcel Proust, Les Plaisirs et les Jours)

C’est à l’ombre paisible des coteaux bourguignons que Debussy composa la majeure partie de La Mer, et non devant l’esbroufe et les ruades de l’océan. Ce recul, loin de lui nuire, lui donne accès au contraire aux trésors du souvenir : « cela vaut mieux, à mon sens, qu’une réalité dont le charme pèse généralement trop lourd sur votre pensée », écrit-il à André Messager dans une lettre du 12 septembre 1903 (Debussy 2005, p. 708). Peut-être d’être assis ainsi à l’ombre pleine d’un chêne calme donne-t-il à Debussy l’occasion de mieux se figurer la mer dans ce qu’elle a de plus insaisissable et de plus indomptable.

Le thème de l’eau est à vrai dire « le thème profond de l’imagination créatrice de Debussy » (Souris 1965, p. 137). Elle est l’un des rares éléments qui fassent, à travers l’œuvre entière du compositeur, l’objet d’une représentation symbolique aussi unifiée, et auquel soit attaché une sorte de leitmotiv : il s’agit du rythme iambique (succession d’un rythme court et d’un rythme long), qui caractérise ici le premier thème du premier tableau, « De l’aube à midi sur la mer » (Figure 1), et que l’on retrouve également dans plusieurs autres œuvres où l’élément liquide est symboliquement important, comme Pelléas et Mélisande (1893-1902), « Sirènes » (1897-1899) ou Reflets dans l’eau (1905). Présent dès les premières mesures aux violoncelles, il réapparaîtra périodiquement durant tout le premier mouvement jusqu’à sa montée lumineuse et finale, qui éclaire le sens du titre (Écoute 1). Le second tableau, « Jeux de vagues », éparpille sans courbure univoque des gestes joueurs et fantasques : c’est la farce facétieuse des vagues qui s’ébrouent et qui musardent, tantôt espiègles tantôt belliqueuses. Le troisième tableau, « Dialogue du vent et de la mer », est quant à lui construit sur une opposition de deux forces sonores contrastantes : la première, violente, chaotique, est soudain adoucie par une voix réconfortante qui rappelle les accents des « Sirènes », troisième Nocturne pour orchestre (1905) (Écoute 2).

Source : Gallica / Bibliothèque nationale de France, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002039.image

(dernier accès 16 février 2021)

À ceux qui attendaient une reprise de Pelléas et Mélisande (1902), à ceux qui espéraient retrouver dans La Mer des couleurs semblables aux Nocturnes ou des jeux de lumière identiques à ceux du Prélude à l’après-midi d’un faune (1892-1894), Debussy propose une œuvre neuve, imprévisible, qui ne répète rien de ses succès passés, et qu’il compose d’ailleurs sans plan préalable, « au fil de l’écriture » (Gauthier 1997, p. 98). À ses admirateurs déçus, il adresse la mise en garde de ne pas le chercher là où il a déjà mis le pied, ce qu’il formule dans la lettre déjà citée précédemment : « si cela devait arriver, je me mettrais immédiatement à cultiver l’ananas en chambre, considérant que la chose la plus fâcheuse est bien de “se recommencer” ». Debussy passe, et il ne revient point. L’œuvre est créée le 15 octobre 1905 aux Concerts Lamoureux, et elle est alors saluée… par une piètre réaction à la fois du public et des critiques de presse, peut-être « déroutés de ne pas entendre dans La Mer une rénovation maritime de la Pastorale de Beethoven » (Gauthier 1997, p. 94). Pourtant, elle s’attire immédiatement toutes sortes d’étiquettes, personne n’étant d’accord quant au fait qu’elle relève d’une récupération musicale de l’impressionnisme pictural, ou bien du symbolisme littéraire, ou encore du japonisme ambiant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe (Byrnside 1980, p. 534). Il faut dire qu’en effet, de par sa position centrale et culminante dans l’œuvre de Debussy et sa situation temporelle stratégique, au mitan de deux siècles, elle est à la rencontre de plusieurs courants.

Impressionnisme ?

Concernant ce terme, rappelons les faits et les dates. Un groupe de peintres non académiques présente, dans une exposition collective indépendante des salons, leurs œuvres, réunies par une communauté de sensibilité : il s’agit, entre autres, de Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Degas, Guillaumin et de Morisot. Plusieurs critiques, dont Louis Leroy et Jules-Antoine Castagnary, vont visiter leur exposition au 35 boulevard des Capucines – dans les studios de Nadar –, et chacun y va de son papier, plus ou moins favorable. Leroy écrit, dans son article du 25 avril 1874, avoir eu l’impression que « le verre de ses lunettes était troublé » (Leroy 1874) tandis que Castagnary, dans le sien qui paraît le 29 avril 1874, confirme ce qui sera désormais le nom de ce mouvement : « Si l’on tient à les caractériser d’un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d’Impressionnistes » (Castagnary 1874). Les critiques forgent ce terme en écho à Impression, soleil levant de Monet (Figure 2), et lui attribuent essentiellement une valeur péjorative ; mais les jeunes artistes l’adopteront, autant par bravade (Nectoux 2005, p. 209) que parce que, au fond, il correspond assez bien à leurs vues.

(dernier accès 16 février 2021)

Cette assimilation du style de Debussy à celui des impressionnistes s’explique par deux éléments au moins, indépendamment du fait qu’« on ne trouvera dans ses articles, dans sa correspondance, ni même dans les souvenirs de personnes qui l’ont connu, la moindre preuve d’une influence importante de la peinture impressionniste » (Jarocinski 1970, p. 106), information qui est également relayée par André Schaeffner (1980). Le premier de ces éléments est que Debussy lui-même emploie souvent le mot « impression » pour parler de sa musique. Ainsi, du Prélude à l’après-midi d’un faune, il dira que l’œuvre veut rendre « l’impression générale du poème », ou encore, des Trois Nocturnes pour orchestre, qu’« il ne s’agit pas de la forme habituelle du nocturne, mais de tout ce que ce mot contient d’impressions et de lumières spéciales » (Nectoux 2005, p. 212).

La seconde explication de cette attribution du terme pictural à Debussy est que, dans le discours des critiques d’art de l’époque, le terme impressionniste est souvent synonyme d’art moderne (Nectoux 2005, p. 210). On ne sait pas exactement ce que font les impressionnistes, ni même ce qu’ils veulent faire, mais on sait qu’ils le font différemment, et dans une absence de respect pour les conventions académiques qui n’est pas sans rappeler celle de Debussy pour les conventions harmoniques, là où elles gênent les buts (Jarocinski 1970, p. 28). De fait, c’est une mer métaphorique, sublimée, que nous sommes invités à contempler par la musique. Plus qu’une description imitative, Debussy aspire à concevoir une représentation sonore et idéale de l’expérience de l’élément liquide : il ne place pas l’auditeur devant l’expression de tel fantasme marin typique ni devant le tableau sagement paysagiste d’un peintre musicien, mais plutôt il le plonge au cœur du changement consubstantiel et déroutant de l’incertitude topographique, de l’inassouvissable désir de mouvance de la mer. Bien plus qu’impressionniste, cette œuvre est peut-être plus près d’être phénoménologique, tant elle pénètre le placage extérieur des choses, tant elle s’approche de l’expérience humaine d’un élément en lui-même inhumain. Dans La Mer, tout semble se passer à une échelle cosmique (Jarocinski 1970, p. 172).

Pourtant, et bien qu’il ait bien fallu qu’il s’accommode de cette étiquette tant elle persista, Debussy s’en défend. À propos des Images pour piano, dans une lettre de mars ou avril 1908 à son éditeur Jacques Durand, il s’agace de cette analogie simpliste et sans rapport avec son œuvre elle-même : il s’agit, explique-t-il, de « faire “autre chose” et de créer – en quelque sorte – des réalités – ce que les imbéciles appellent “impressionnisme”, terme aussi mal employé que possible, surtout par les critiques d’art » (Debussy 2005, p. 1080). Son agacement se double d’une conviction : celle que la musique est, dans sa capacité à capter la poésie de la nuit et du jour, infiniment supérieure à la peinture (Bosseur 1999, p. 171). Dès lors, pourquoi lui attribuer ce terme ? Cela encore aujourd’hui nous semble problématique, et nous nous rangeons derrière l’avis de Ronald L. Byrnside lorsqu’il s’inquiète que l’emploi de ce terme risque de faire voir dans sa musique des choses qui n’y sont pas et d’obscurcir des choses qui y sont, et qui sont cruciales dans la compréhension de son unicité et de son individualité (Byrnside 1980, p. 537).

Symbolisme ?

Mais l’étiquette d’impressionniste musical ne fut pas la seule à être accolée à Debussy de son vivant : Louis Laloy, musicologue et sinologue auteur d’une biographie de Debussy datée de 1909 (Laloy 1909), écrivait ainsi de lui qu’il est impressionniste en peinture comme il est symboliste en poésie (Laloy 1910). Le commentaire, venant d’un homme si proche de lui, mérite qu’on s’y arrête.

Il faut rappeler que, même avant son Prix de Rome et l’expérience désagréable de son séjour à la Villa Médicis, Debussy fuit comme la peste le milieu musical, a fortiori s’il est académique. De plus, ses plus fortes influences sont la littérature, et non la musique (Jarocinski 1970, p. 108), ce qui explique peut-être en partie le fait qu’il ait su forger un langage qui lui soit aussi personnel, loin de tout académisme, de toute imitation. À partir de 1884, un personnage de la vie littéraire parisienne va exercer sur lui une influence considérable : Stéphane Mallarmé, de vingt ans son aîné, et dont Claude Debussy fréquentera les fameux Mardis de la rue de Rome à partir de 1890 (Figure 3).

Source : Gallica / Bibliothèque nationale de France, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329634/f33.item

(dernière consultation 16 février 2021)

Mais nous avançons trop vite ; il est utile de retracer les goûts littéraires de Debussy chronologiquement, ce que l’on peut suivre aisément en observant les titres et les poètes choisis pour fournir les textes de ses nombreuses mélodies. Une première phase, au tout début de sa production (1879-1884), va piocher dans le cœur du romantisme (Gautier, Musset, Lamartine), en même temps que se déclare un intérêt pour le Parnasse, qui va se confirmer durant quelques années (1881-1883) : durant ces années, quelques mélodies éparses, sur des poèmes de Leconte de Lisle, Théodore de Banville, Charles Cros verront le jour. Mais ce n’est qu’à partir du milieu des années 1880 que la production mélodique de Debussy deviendra plus organisée, plus systématique : c’est alors que nous voyons apparaître les cycles de mélodies qui témoignent d’une volonté du musicien de travailler plus en profondeur sur un groupe de poèmes généralement écrits par un même auteur : tous ces cycles honoreront alors les poètes symbolistes, qu’ils soient considérés comme des symbolistes précurseurs (Cinq poèmes de Baudelaire, 1887-1889), maudits (Trois mélodies de Verlaine, 1891 ; Fêtes galantes, première série, 1891-1892 ; Fêtes galantes, seconde série, 1904) ou encore hermétiques (Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, 1913, qui avaient été précédés d’Apparition en 1884 sur un texte du même auteur – qui inspira également le Prélude à l’après-midi d’un faune, et dont l’essai La musique et les lettres fut un texte fondamental dans le développement de la pensée musicale de Debussy ; voir Nectoux 2005, p. 220). Nous ne pouvons pas passer dans l’ombre la légendaire amitié qui l’unit également à Pierre Louÿs, espèce d’ovni inclassable qui, somme toute à la manière de Debussy en musique, ne se soumet à aucune école littéraire tout en puisant un peu de chacune. De cette amitié, il tire beaucoup de soirées à refaire le monde, mais aussi le cycle peut-être le plus génial de sa production : les Chansons de Bilitis (1897-1898) (Figure 4).

(dernier accès 16 février 2021)

Bref, les goûts littéraires de Debussy le mènent d’un romantisme un peu convenu vers la richesse du symbolisme, en passant par les textes plus exigeants des auteurs du Parnasse. À travers ce parcours, Debussy « s’imprègne de ce haut moment de convergence des arts » (Nectoux 2005, p. 220). Et l’attachement du compositeur au symbolisme tient d’une fascination commune pour le mystère, la nature, le lointain, l’infini et l’évocation de ceux-ci que seule permet, pour Debussy comme pour les symbolistes, la musique. Or, le voilà bien, l’axe premier du symbolisme : allier nature et imagination, faire des impressions intérieures les symboles des mystères extérieurs, et travailler, dans l’imprécision, l’évocation, la correspondance, à une certaine isomorphie de sentiment entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cette évocation symboliste nous la retrouvons dans chacun des Préludes pour piano (1909-1913), auxquels Debussy a tenu à donner un titre qui, parfois tel une carte postale (Les collines d’Anacapri, La Puerta del Vino), un paysage flou (Brouillards, Feuilles mortes, Bruyères, Des pas sur la neige), des personnages indéfinis (Ondine), des poèmes (« Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir », La fille aux cheveux de lin) ou des univers disparus (La cathédrale engloutie), agit en proposant à l’écoute une image, une impression suggérée, un univers à l’intérieur duquel interpréter ce qui, sonorement, va se passer. De l’exercice un peu convenu du recueil de préludes, Debussy fait une collection de feuillets poétiques, subtils, imprécis, qui tirent leur beauté de cette imprécision. Dans un texte qu’il écrit pour la Revue musicale SIM du 15 février 1913, Debussy nous révèle la clef de ce qu’il entend par beauté :

La beauté d’une œuvre d’art restera toujours mystérieuse, c’est-à-dire qu’on ne pourra jamais vérifier « comment cela est fait ». Conservons, à tout prix, cette magie particulière à la musique. Par son essence, elle est plus susceptible d’en contenir que tout autre art. (Debussy 1987, p. 230)

Ne rien enlever de son mystère à la musique, non plus qu’aux procédés qui ont permis de l’obtenir ; ne pas chercher à reproduire la nature, mais plutôt à évoquer l’impression qu’elle a laissée sur notre âme. On voit ici ce qui lie Debussy au symbolisme : conserver au monde sa part de mystère, ne pas chercher à l’expliciter, mais au contraire le cultiver.

Et l’incompréhension des critiques académiques, leur inadéquation à ce type de sensibilité, fait enrager Debussy. Après la création de La Mer, Pierre Lalo, fils du compositeur Edouard Lalo et critique musical au journal Le Temps, produit une critique pour déplorer que l’imitation de la nature n’y soit pas assez parfaite à son goût :

J’ai l’impression d’être non point devant la nature elle-même, mais devant une reproduction de la nature : reproduction merveilleusement raffinée, ingénieuse et industrieuse, trop peut-être ; mais reproduction malgré tout… je n’entends pas, je ne vois pas, je ne sens pas la mer. (Lalo 1905)

Debussy, atterré par l’incompréhension totale qu’implique ce jugement, lui répond par lettre dès le lendemain. Ce que Lalo lui reproche est précisément ce qu’il a recherché : non pas une représentation exacte de la nature, mais une évocation qui retrace les contours de l’expérience que l’on en a :

Vous dites, gardant votre pierre la plus lourde pour la fin, que vous ne voyez ni ne sentez la mer à travers ces « trois esquisses ». Voilà qui est bien gros d’affirmation et, qui va nous en fixer la valeur ?... J’aime la Mer ; je l’ai écoutée avec le respect passionné qu’on lui doit. Si j’ai mal transcrit ce qu’elle m’a dicté, cela ne nous regarde pas plus l’un que l’autre. (Lettre de Debussy à Pierre Lalo, 25 octobre 1905, Debussy 2005, p. 928)

Avec son humour plein de verve, avec la finesse de sa plume autant quand il écrit que lorsqu’il compose, Debussy recadre son correspondant et lui annonce son programme, puisque l’autre ne l’a pas compris : non pas faire un enregistrement des flots et des vagues, mais évoquer les images et les souvenirs, forcément personnels, qu’il en garde. Pour autant, Debussy est-il un symboliste ? Si l’on ne retient du terme que son principe général, les valeurs artistiques défendues par ses représentants les plus éminents, Mallarmé en tête, alors oui, sans aucun doute, Debussy est symboliste. Si nous entendons par là une stricte appartenance à une école, alors nous l’entendons déjà nous crier que, non, il ne l’est pas. Point d’école, point de méthode : « Surtout, gardons-nous des systèmes qui ne sont que des “attrape-dilettantes” » (Debussy 1987, p. 229).

Japonisme ?

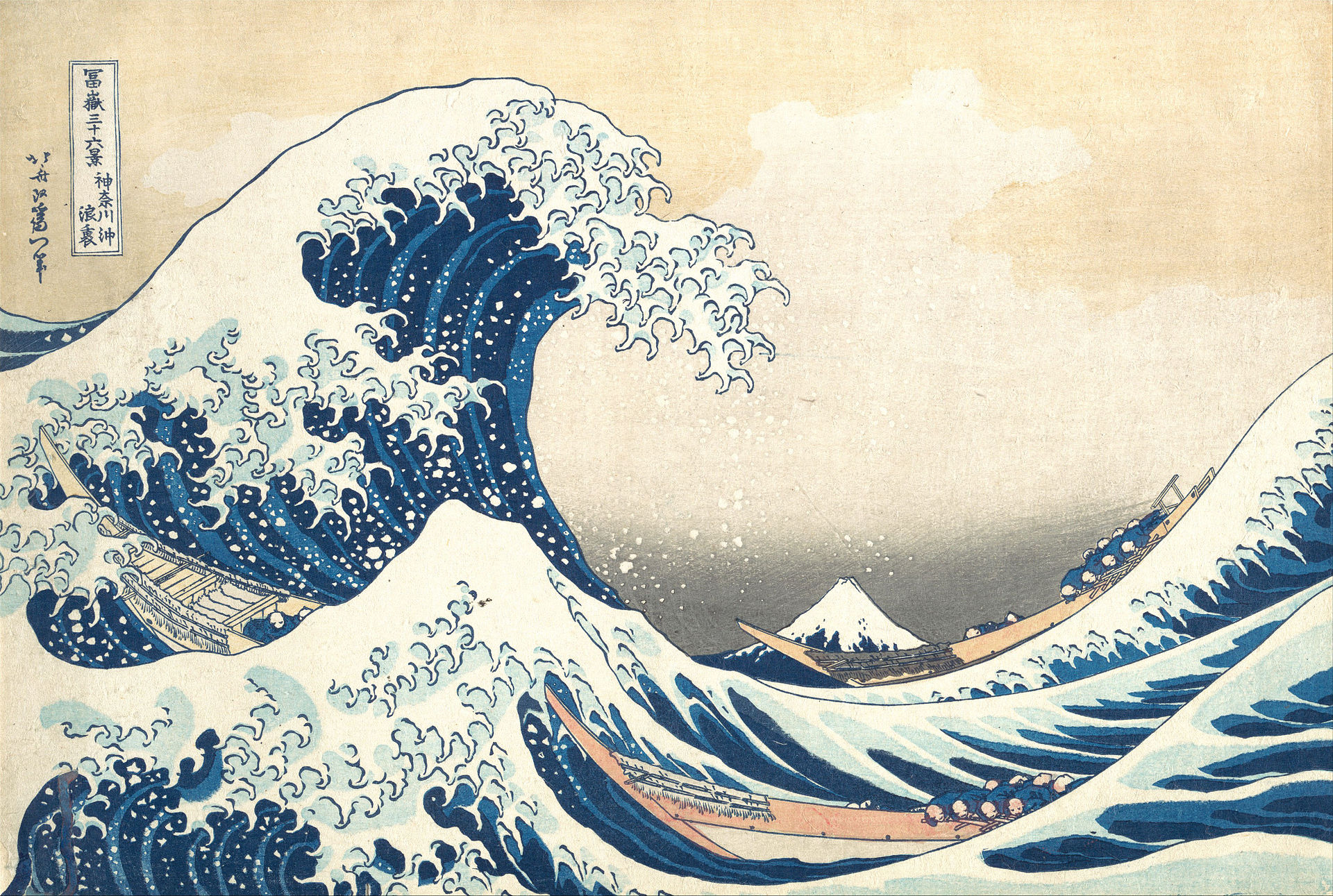

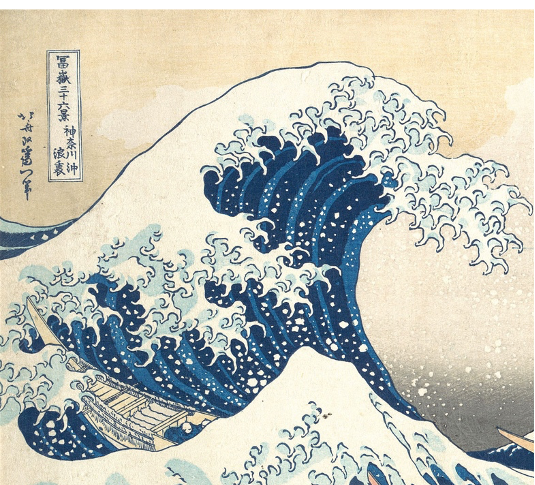

Et le japonisme, dans tout cela ? Après tout, et contrairement à l’usage de l’époque, Debussy demande expressément à son éditeur, Jacques Durand, d’illustrer la page couverture de la partition de La Mer d’une reproduction d’une estampe japonaise de Katsushika Hokusai (1760-1849). Ce n’est pas commun, ce n’est pas banal. Cela est d’autant moins anodin que Stefan Jarocinski rappelle que le japonisme est aussi quelque chose que l’on a reproché à Debussy : « M. Kufferath, du Guide musical, ne manquait pas de reprocher à Debussy son “pointillisme”, et voyait dans le Quatuor une manière de parenté avec “les toiles des néo-japonisants de Montmartre” » (Jarocinski 1970, p. 30). Aussi, placer sur la couverture de La Mer une reproduction d’une partie de l’œuvre d’Hokusai est une sorte de revendication de cette filiation : « le dessin trône comme un manifeste » (Gauthier 1997, p. 99) et colore notre approche de l’œuvre des diverses significations attachées à la gravure.

En 1905, la mode du Japon, qui est en vogue depuis à peu près le milieu du XIXe siècle, commence à s’essouffler, mais Debussy reste fidèle aux arts d’Extrême-Orient (Nectoux 2005, p. 193), comme en témoigne la présence marquante, jusqu’à la fin de sa vie, de nombreux objets dans son cabinet de travail, dont les deux plus célèbres sont certainement son crapaud de bois japonais, affectueusement baptisé Arkel d’après l’aïeul de Pelléas et Mélisande (Figure 5), et l’estampe d’Hokusai, La grande vague de Kanagawa, dont il se servira pour illustrer La Mer, et que l’on aperçoit distinctement en arrière-plan sur la photo prise en juin 1910 chez Debussy en compagnie de Stravinsky (Figure 6).

(dernier accès 16 février 2021)

Source : Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Debussy_Stravinsky_1910.PNG

(dernier accès 16 février 2021)

Mais revenons un peu en arrière. En 1858, le commodore Perry force le Japon à commercer avec l’Ouest sous rien de moins que la menace de bombardements. L’Empire du Soleil levant s’exécute, évidemment, et sort de son isolement non seulement sur le plan commercial, mais également artistique. Commence ainsi une circulation intense d’œuvres japonaises, de sculptures, d’objets de la vie courante, de peintures et d’estampes également, dont le faible coût de revient et de vente permet la circulation et l’acquisition par les plus modestes. Les estampes se vendent en effet vingt à vingt-cinq francs, soit le coût d’une seule leçon de musique (Nectoux 1997, p. 190), et cela permet à plusieurs artistes français de se constituer d’assez importantes collections : ce sera le cas de Monet, de Ravel, de Mallarmé, de Chausson, des frères Goncourt et, dans une certaine mesure, de Debussy. De nombreuses expositions d’art japonais ont lieu à Paris et contribuent encore plus à cet engouement, qui prendra à partir de 1872 le nom de japonisme. Cela fait même en sorte que, à la fin du XIXe siècle, il y a plus d’images et d’estampes, d’ukiyo-e pour emprunter le terme japonais, en circulation en Europe qu’au Japon même (Lowell Abou-Jaoude 2016, p. 58).

Penchons-nous un peu sur cet art que nos artistes européens découvrent alors, et qui va même renforcer les Impressionnistes dans leur volonté de ne pas dépeindre le réel d’après les conventions statiques de la peinture académique (Lowell Abou-Jaoude 2016, p. 61).

L’engouement au Japon pour l’art de l’ukiyo-e remonte au début du XVIIe siècle, et se répand rapidement pour les mêmes raisons qui feront son succès en Occident : la technique permet une reproduction peu coûteuse, car on peut faire plusieurs impressions d’une même image. Les scènes illustrées sont souvent tirées de la vie quotidienne : femmes, courtisanes, shunga (scènes érotiques), théâtre kabuki, sumos, paysages et lieux célèbres seront l’objet des recueils qui contiennent la somme de la production d’un artiste et qui circulent en Europe. Ainsi, la manga d’Hokusai (manga : « œuvres peintes nonchalamment et à la fantaisie » – terme d’abord péjoratif, utilisé par Hokusai par humilité, et repris, deux siècles plus tard, par les artistes de bandes dessinées japonaises), forte de ses dix volumes, reprend 3500 ukiyo-e et elle est consultée par de nombreux artistes européens à la fin du XIXe siècle.

Ukiyo-e : le terme japonais n’est pas du tout synonyme de sa traduction française, estampe. Littéralement, ukiyo-e veut dire image (e) d’un monde (yo) flottant (uki : flotter sur une surface d’eau), ou encore d’un monde éphémère, pour reprendre le titre d’un des spécialistes français de l’estampe japonaise, Louis Aubert (Aubert 1930). Il est intéressant de voir que, déjà, le nom du genre évoque un univers liquide, incertain, qui n’est pas sans rappeler les glissements et les flottements que nous entendons dans La Mer. Debussy a rencontré, dans les objets et dessins artistiques asiatiques qu’il collectionnait, de remarquables concordances avec ses propres tendances créatrices (Duchesneau 2018) ; aussi ne nous apparaît-il pas inutile de comprendre comment sont réalisées ces estampes, dont la Grande vague de Hokusai (Figure 7).

Source : The Metropolitan Museum of Arts, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/45434

(dernier accès 16 février 2021)

Cette œuvre appartient à la catégorie des nishiki-e (« estampes de brocard »), technique qui a été mise en place à la fin du XVIIIe siècle par Harunobu et qui permet une impression polychrome et beaucoup plus complexe que tout ce qui s’était fait jusque-là. Il y a d’abord le dessin, réalisé par l’artiste sur un papier washi très fin mais plutôt solide, et qui permet l’étape suivante. Celle-ci sera confiée, ainsi que toutes les suivantes, aux mains du graveur avec lequel l’artiste s’associe. À partir du dessin, il va graver la première planche, dite shita-e (« image du dessous »), planche principale qui permettra ensuite d’imprimer tous les traits du dessin. Dans notre Grande vague, il s’agit de tous les contours du dessin, les vagues, les bateaux de pêcheurs, le mont Fuji au loin, réalisés dans une couleur innovante pour l’époque, le bleu de Prusse, dit aussi « bleu de Berlin », importé au Japon de Hollande à partir de 1820 (Delay 2004), mais employé dans les ukiyo-e depuis seulement 1829 (La grande vague de Kanagawa a été réalisée en 1830-1831).

Ensuite viennent plusieurs impressions, plusieurs plaques de bois de sakura (cerisier du Japon réputé pour la dureté de sa fibre) gravées et encrées des diverses couleurs que l’artiste veut donner à son image. Dans La grande vague, Hokusai a été économe en ayant sélectionné, en plus du bleu de Prusse, deux autres couleurs seulement : le noir traditionnel de l’encre de Chine, qui vient approfondir le ciel entourant le mont Fuji, et un jaune d’ocre, qui rehausse les détails des barques de pêcheurs.

Le format de l’œuvre mérite également d’être mentionné : il est dit oban yoko-e, c’est-à-dire d’une taille approximative de 37 x 25 centimètres (obon) et en format paysage (yoko-e) et non portrait. Ces particularités sont importantes, car elles témoignent de l’influence de l’Occident sur l’art traditionnel japonais : faire une estampe en mode paysage et, de surcroît, en empruntant à l’art occidental son sens de la perspective est alors quelque chose d’assez nouveau dans l’Empire. Parlant des Trente-six vues du mont Fuji dont la Grande vague est la vingt-huitième, Richard Lane écrit que « les grands paysages de cette série constituent, en un sens, le point culminant dans l’assimilation des conceptions occidentales par l’art traditionnel japonais » (Lane 1962, p. 257). Première grande série de meisho-e (vues célèbres de paysages), les Trente-six vues témoignent de l’ouverture du Japon à l’Occident, et non seulement de l’Occident au Japon.

Ensuite, vient le sujet du tableau : des bateaux de pêcheurs qui reviennent vers Tokyo et qui sont pris dans la tempête. La barque la plus à gauche est sur le point d’être engloutie par la vague : la voici, la grande précarité de tout, l’expérience des choses fugitives et la représentation de la loi générale du mouvement, toutes qualités que l’on peut retrouver sans peine dans la musique de Debussy en général et, en particulier, dans La mer. Cette vulnérabilité des barques de marins est encore plus claire lorsqu’on contemple l’image dans le sens japonais de la lecture, qui est contraire à notre sens occidental : de droite à gauche (Harris 2008). En observant finement, l’on se rend compte que les barques sont orientées en effet vers la gauche, leur proue est à gauche et les marins rament dans la direction de la vague (Figure 8). Aussi, plutôt que de la fuir, ils l’affrontent. La menace est encore plus claire de cette façon, ainsi que l’idée sous-jacente à l’estampe : ne pas chercher à fuir l’irrémédiable de l’impermanence, mais y faire face, mais la faire sienne.

Sans doute Debussy n’a-t-il pas fait une étude approfondie de l’œuvre choisie pour illustrer La Mer. Pour autant, il a fait siennes ses conventions, et sa musique ouvre les représentations et les évocations que le tableau contient (Duchesneau 2018). Aussi le choix de Debussy n’est-il pas anodin : il s’agit, dans ces mesures construites sans plan, au fil de l’écriture, de faire face à la mutation continuelle des éléments, à l’impermanence du monde et du médium dont nous disposons pour l’exprimer, et peut-être, avant tout, d’ainsi faire face à nous-mêmes.

Foin des -ismes

Debussy, bien sûr, en raison de l’époque et de la ville où il a vécu, s’est trouvé au confluent de grands courants artistiques et intellectuels ; chacun ne lui est donc pas étranger : de l’impressionnisme, il a retenu un certain goût à ne pas représenter les choses telles qu’on les sait, mais plutôt telles qu’on les sent ; avec le symbolisme, il partage une volonté de ne pas chercher à éclaircir tous les secrets du monde, mais au contraire de les cultiver, de les observer, de savoir en tirer la beauté, d’en faire matière à une œuvre ; du japonisme il s’inspire aussi, par son goût prononcé pour les mystères de l’Orient, pour sa culture, pour ses objets et la philosophie qui y transparaît. Pourtant, devons-nous affubler Debussy de toutes ces étiquettes, lui qui tenait à ce que l’on ne sache jamais à quoi s’en tenir à son sujet ? Nous le pouvons toujours, pour expliquer certaines choses, au risque d’en cacher d’autres. Ou nous pouvons aussi lui laisser le dernier mot :

Il y a eu, il y a même encore, malgré les désordres qu’apporte la civilisation, de charmants petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu’on apprend à respirer. Leur conservatoire, c’est : le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et mille petits bruits qu’ils écoutent avec soin, sans jamais regarder dans d’arbitraires traités. Leurs traditions n’existent que dans de très vieilles chansons, mêlées de danses, où chacun, siècle sur siècle, apporta sa respectueuse contribution. Cependant, la musique javanaise observe un contrepoint auprès duquel celui de Palestrina n’est qu’un jeu d’enfant. Et si l’on écoute, sans parti-pris européen, le charme de leurs « percussion », on est bien obligé de constater que la nôtre n’est qu’un bruit barbare de cirque forain. (Debussy 1987, p. 229)

Alors, Debussy rousseauiste ?

Bourion, Sylveline, « 1905. La mer de Debussy : impressionnisme, symbolisme, japonisme ? », dans Nouvelle histoire de la musique en France (1870-1950), sous la direction de l’équipe « Musique en France aux XIXe et XXe siècles : discours et idéologies », http://emf.oicrm.org/nhmf-1905, mis en ligne le 24 février 2021.

Bibliographie

Aubert, Louis (1930), Les maîtres de l’estampe japonaise. Image de ce monde éphémère, Paris, Armand Colin.

Bosseur, Jean-Yves (1999), Musique et Beaux-Arts. De l’Antiquité au XIXe siècle, Paris, Minerve.

Boucourechliev, André (1998), Debussy, la révolution subtile, Paris, Éditions Fayard.

Bourion, Sylveline (2011), Le style de Claude Debussy, Paris, Vrin.

Byrnside, Ronald L. (1980), « Musical Impressionism. The Early History of the Term », The Musical Quarterly, vol. 66, no 4, p. 522-537.

Castagnary, Jules-Antoine (1874), « Exposition du boulevard des Capucines. Les Impressionnistes », Le Siècle, 29 avril, p. 1-10.

Castanet, Pierre-Albert (2013), « De l’impressionnisme de l’ouïe. Les musiques de Claude Debussy et de Tristan Murail », dans Philippe Fontaine, Frédéric Cousinié et Pierre-Albert Castanet (dir.), L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, p. 93-106.

Debussy, Claude (1987), Monsieur Croche et autres écrits, introduction et notes de François Lesure, Paris, Gallimard.

Debussy, Claude (2005), Correspondance 1872-1918, édition établie par François Lesure et Denis Herlin, annotée par François Lesure, Denis Herlin et Georges Liébert, Paris, Gallimard.

Delay, Nelly (2004), L’Estampe japonaise, Hazan, Paris, 2004.

Duchesneau, Michel (2018), « Debussy and Japanese Prints », dans François de Médicis et Steven Huebner (dir.), Debussy’s Resonance, Rochester, Rochester University Press, p. 301-325.

Gauthier, Jean-François (1997), Claude Debussy. La musique et le mouvant, Arles, Actes Sud.

Harris, James, C., « Under the wave off Kanagawa”, Archive Gen Psychiatry, 2008, 65(1): 12-13.

Jarocinski, Stefan (1970), Debussy, impressionnisme et symbolisme, préfacé par Vladimir Jankélévitch et traduit du polonais (1966) par Thérèse Douchy, Paris, Éditions du Seuil.

Lalo, Pierre (1905), Critique de l’audition de La Mer, Le Temps, 24 octobre 1905.

Louis Laloy (1909), Claude Debussy, Dorbon aîné, les Bibliophiles fantaisistes, Paris, 1909.

Louis Laloy (1910), « Claude Debussy et le debussysme », Revue musicale S.I.M., volume 6, n. 8-9, août-septembre 1910, p. 507-519.

Lane, Richard (1962), L’estampe japonaise, Paris, Aimery Somogy.

Leroy, Louis (1874), « L’Exposition des Impressionnistes », Le Charivari, édition du 25 avril 1874.

Nectoux, Jean-Michel (2005), Harmonie en bleu et or. Debussy, la musique et les arts, Paris, Fayard.

Schaeffner, André (1980), « Ses goûts en peinture », dans Essais de musicologie et autres fantaisies, Paris, Le Sycomore, p. 239-263.

Souris, André (1965), « Poétique musicale de Debussy », dans Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du CNRS.

Écoutes

Les extraits sonores sont tirés de : Claude Debussy, Nocturnes, La mer, Orchestre des Cento soli, Chœur de l’Opéra de Paris, Louis Fourestier (dir.), enregistrement de 1953. Des extraits sont consultables sur Gallica (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8813766x.media).

Écoute 1 : La mer, I : « De l’aube à midi sur la mer », https://open.spotify.com/track/6gdzzX0byBfYkwNKftm5ID?si=Zk9KTmVkQPmvnFJ_q4wHxw

Écoute 2 : Nocturnes, III : « Sirènes », https://open.spotify.com/track/0VsCesEBqBmWHonZ4mZLOD?si=tqjRMKbBSRipFKMwyregzA